Belkis Ayón Manso

3 Collagraphien

Ludwig Forum für Internationale Kunst/ Leihgabe der Peter und Irene Ludwig Stiftung

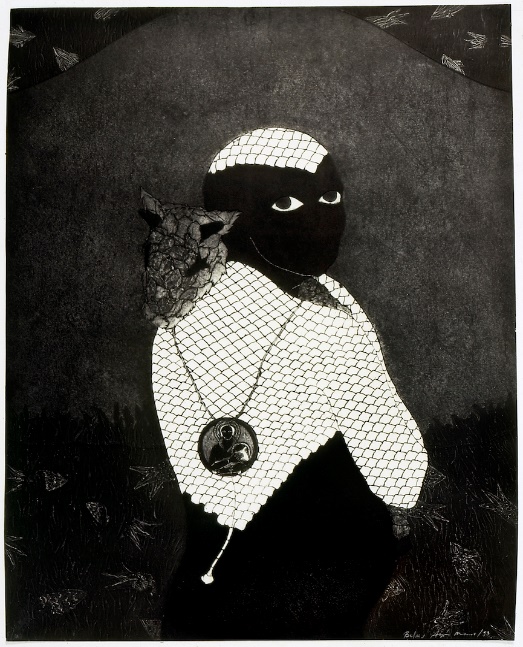

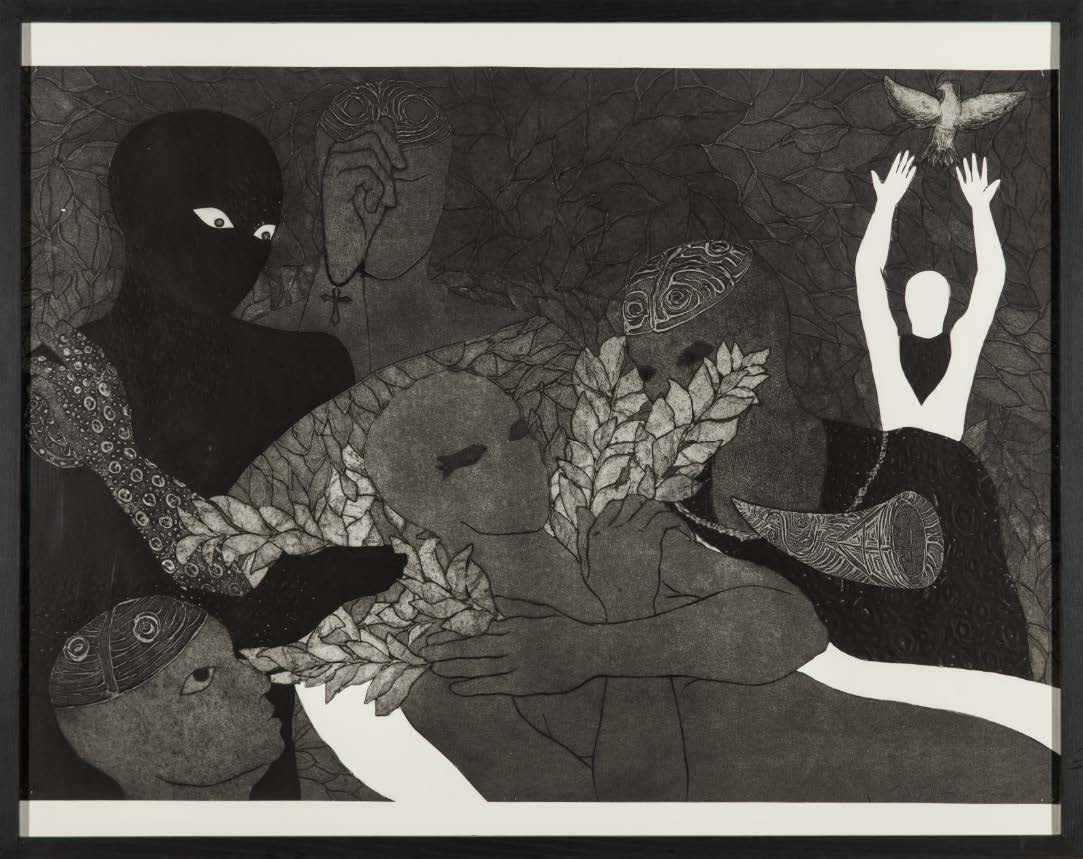

Ohne Titel (Sikán mit Ziege), 1993

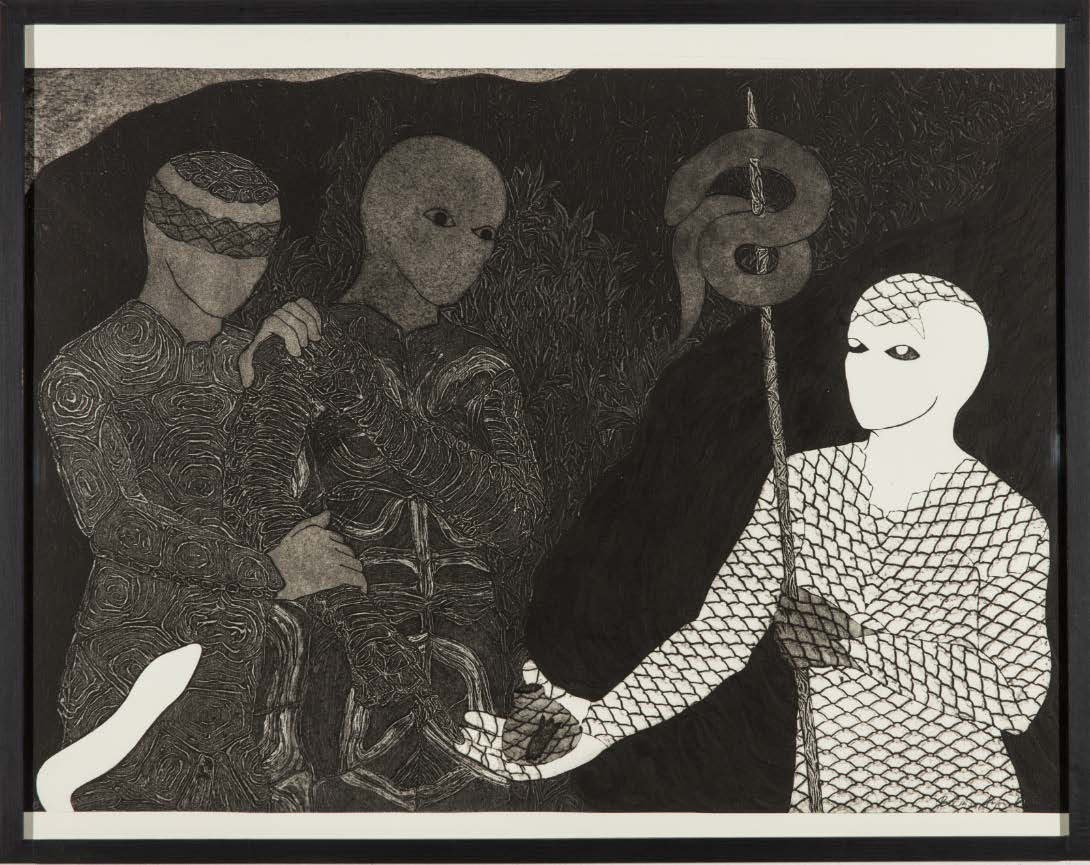

Lasst uns gehen, 1993

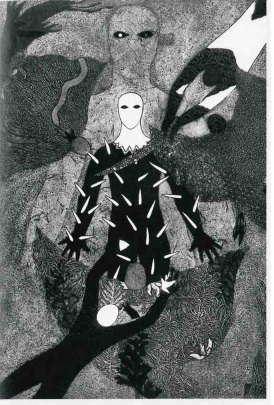

Die Schlafende, 1995

“La imagen de Sikán prima en todas mis obras porque ella, como yo vivió y vive – a atraves de mi – , en el desasosiego buscando una salida.”

„Das Bild von Sikán dominiert in all meinen Werken, weil sie, wie ich, in steter Anspannung lebte und lebt, auf der Suche nach einem Ausweg – durch mich.“

Belkis Ayón

Die Abakuá sind eine afrokubanische brüderliche Gesellschaft, die auf das 19. Jh. zurückgeht und ihre Mitglieder und Riten von der Öffentlichkeit fernhält. Der Überlieferung nach wurde der Geheimbund von versklavten Männern vor dem Hintergrund der grausamen Realitäten der Sklaverei gegründet, um sich gegenseitig Hilfe und Schutz zu geben. Sie gehören aber nicht zu den für Kuba sonst so üblichen synkretistischen mystischen Gruppierungen, die aus der Begegnung mit dem Katholizismus entstanden sind. Abakuá ist eine Wiedergabe der Ekpe- oder Ngbe-Religion, die in der Cross River-Region im heutigen Nigeria beheimatet ist.

Die kubanische Künstlerin Belkis Ayón Manso begann in den 90er Jahren mit der Anfertigung großformatiger Druckgrafiken, in denen sie sich mit dem Abakuá-Mythos auseinandersetzt. In Ayóns Werk nimmt die weibliche Figur der Sikán eine zentrale Stellung ein. Die Erzählung besagt, dass ihr ein Fisch das göttliche Geheimnis enthüllte. Als sie es ihrem Partner mitteilte, wurde sie zum Tode verurteilt.

Ayón lässt den Mythos der Abakuá rund um die Legende der Sikán wieder auferstehen. Sikán wird dabei stets ohne Mund und mit einem durchdringenden Blick dargestellt. Dies kann als eine versteckte Metapher für die politische Zensur und die Unterdrückung von Frauen in einer von Patriarchat und Machismo geprägten Kultur gelesen werden. Auch wird betont, dass Sikán die Züge der Künstlerin selbst trägt, die sich mit 32 Jahren das Leben nahm. Ebenso offenbart sich in ihrem symbolisch aufgeladenen Werk eine intensive Auseinandersetzung mit den afrokubanischen Traditionen und Geschichte, die sie in ihren mysteriösen Bildern aus einer weiblichen Perspektive zitiert und denen sie – entgegen politischer Normen und ökonomischen Verhältnisse ihrer Zeit – zu einem kraftvollen Ausdruck verhilft.

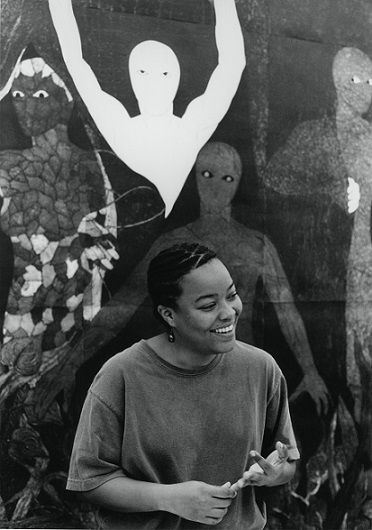

Belkis Ayón Manso (geboren 1967 in Havana, Kuba / gestorben 1999 in Havana, Kuba) war eine kubanische Grafikerin, Zeichnerin, Kuratorin und Professorin.

Sie studierte an der San-Alejandro Akademie in Havanna Gravur und nahm an zahlreichen internationalen Ausstellungen teil. In ihren Arbeiten verschmelzen die Mythen des immer noch existierenden Geheimbundes der Abakuá, einer nur aus Männern bestehenden Geheimgesellschaft. In diesem leben die mythischen Vorstellungen der nach Amerika verschifften afrikanischen Sklav*innen fort, wie beispielsweise die Figur Sikán, einer weiblichen Entdeckerin und Enthüllerin des göttlichen Geheimnisses. Ayón Manso weist dieser weiblichen Figur nun die tragende Rolle im Mythos zu und stellt so die vorherrschende, patriarchale Struktur infrage. Mit ihren Druckgrafiken und Kollographien voller dunkler Silhouetten und gespenstisch weißen Figuren gilt Ayón Manso als Pionierin in der Kunst der Druckgrafik.

→iayonbelkis.cult.cu

→davidcastillogallery.com

Foto der Künstlerin und Copyright: Werner Gadliger